今年五四青年节到来之际,习近平总书记在给谢依特小学戍边支教西部计划志愿者服务队队员回信中提到:这些年,越来越多年轻人选择到西部、到乡村、到基层志愿服务,无私奉献,展现了新时代中国青年昂扬向上的精神风貌和强国有我的责任担当。

在青浦区青少年活动中心,就有这样一位青年党员教师——严志豪,他以科技为纽带,在援滇志愿者道路上书写下了属于自己的青春篇章。

而立之年的滇西“礼物”

严志豪老师是活动中心一位科技教师,2024年7月,他报名参加了2024学年“上海市青浦区教育局关于赴云南德宏开展对口交流活动”,成为了一名援滇支教教师。八月底,他抵达陇川县民族中学,作为目瑙纵歌的故乡,这片土地承载着浓厚的少数民族文化氛围。在支教生活的第二个周末,严老师迎来了自己的三十岁生日。古人云“三十而立”,他将这次援滇交流视为自己而立之年最珍贵的礼物。

当地教育资源匮乏,教育理念相对滞后,许多学生缺乏学习主动性,厌学现象较为普遍,家庭困难的学生更是不在少数。初到学校时,教学楼外墙上“一个不能少,一个不能跑”的标语令严老师颇为困惑。经过与当地教师交流,他才明白其含义:“适龄儿童必须入学,入学的学生必须在校学习,不得逃回家中。”这句话让他深受触动。

用无人机,叩开求知心门

在这里,班主任不仅要管理五十多人的大班,还需每周家访劝学,确保每位学生坚持学业。严老师负责七个班级的劳技课程,班中需要劝导的学生数量众多。课堂上,当他与学生探讨农业技术时,发现他们对农业的认知仍停留在“面朝黄土背朝天”的传统认知模式。作为农业地区,学生们对现代农业技术知之甚少,甚至缺乏学习的意愿。这种安于现状的心态让严老师意识到,必须通过课程激发他们的求知欲。

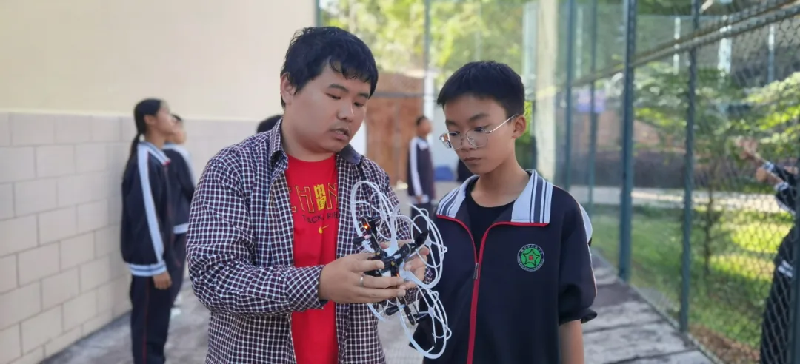

与此同时,严老师积极与学校科技馆负责人合作,组织学生参与实践体验,将课堂延伸至社会。他利用科技馆的场地和资源,开设了无人机基础操作课程,从飞行原理到实际操控,带领学生一步步探索现代科技的魅力。严老师还结合当地农业实际,讲解无人机在播种、监测作物生长中的应用,引导学生思考科技如何改变传统生产模式。“原来‘面朝黄土’也能用上‘飞天技术’!”一名学生在课后笔记中写道。这份新奇的体验不仅点燃了学生的好奇心,更让他们意识到知识的力量。他坚信,只要学生们心怀志向,未来定会充满希望。

爱心搭桥,为学子照亮山外星光

然而,家庭条件的制约仍是学生成长的重要阻碍。为此,严老师主动联系活动中心党支部,计划在期中考试后联合本校教师遴选品学兼优的困难学生,通过党员募捐活动对学生进行资助。

“资助不是为了施舍,而是给种子一片发芽的土壤。”在捐赠仪式上,在他将助学金信封递给学生时,总会想着这句话。他期待这些孩子不必因生计而放弃梦想,更希望他们能像现代农业技术打破地域限制一样,突破命运的桎梏。“这些信封里装的不是助学金,是望远镜——等你们翻过眼前这座山,就能用它看看山外的星光。哪怕只有一个孩子因为这笔资助完成学业,考上理想的学校,我们的努力就值了。”深夜备课的间隙,他在支教日记中这样写道。

每当站上讲台,他总会想起自己的求学经历,严志豪老师用实际行动诠释着青年教师的教育担当,为教育援滇事业贡献着属于青春的力量,他的教育故事也激励着更多青年在追求知识与梦想的道路上奋勇前行。如今,他希望能用一年的时间践行诺言,帮助学生们健康成长,带他们看见更广阔的世界。